出生于1996年的丁一山老家在千祥鎮丁宅村,父親操刀雕花的身影是他童年最深刻的印象。受此影響,他喜歡上了手工制作。20歲時,丁一山跟著父親學習斫琴技藝,接觸了被稱為“漆中之王”的大漆。傳統古琴用上好桐木斫制,為了保證音響效果,髹漆時需要使用古老的裹布工藝,就是在古琴的木胎合體后,包裹麻布以防止開裂并增強漆灰的附著力。裹布后刷上首層漆灰,待干燥后打磨推光,再上第二層漆灰,如此反復至少五遍,最后再用鹿角霜和生漆罩面。這套工藝雅稱為“漆糊裹夏布,金刀膾錦鱗”。

“東陽民間家具很少使用大漆裹布工藝,因此問了很多老漆匠,都只了解到大概。”而古琴是非常精細的樂器,漆藝精致程度較家具更高,丁志標只能“問計于己”,研讀史料,摸索試驗,最終掌握了這套工藝。問計于己,用心參悟,也成為丁一山受教的學藝第一法則。

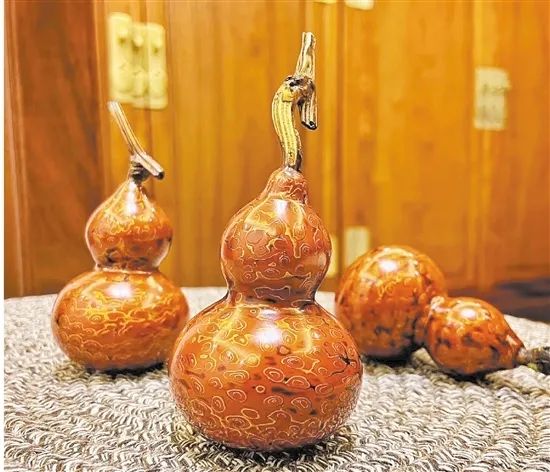

偶然的機會,丁一山接觸了犀皮漆。明代《髹漆錄》載:“犀皮亦作西皮或犀毗,紋有圓花、片云、松鱗諸斑,近有紅面者共光滑為美。”犀皮漆絢爛華美的色彩,斑斕陸離的花紋,令丁一山為之傾倒,勾起了他的探索欲。但這項漆藝太神秘了,無論是查閱資料還是觀摩視頻,都無從探知核心技藝。將近一年時間,每天睡覺前,丁一山都在思考相關步驟如何完成,如何才能達到預期效果。其間他也反復試驗,但在最后打磨推光時,總是以失敗告終。

“我也拜訪了很多做漆器的老師傅,但對方往往只展示自己的作品,一旦涉及核心技術就三緘其口。我也很清楚,別人不會輕易告之秘笈。”丁一山的苦悶被父親丁志標看在眼里,語重心長地告訴他,學藝沒有想象的簡單,從前拜師學藝,進入師門后要先當三年的“掃地僧”,師父才會視情決定是否傳授技藝,很多關鍵技術還要自行領悟甚至是“偷學”。

丁一山沒有放棄,“犀皮漆器的魅力太大了,無論器型還是紋理,都深深地吸引著我。”他繼續在書籍和網絡間上下求索,最后還是止于那句話——核心的技術都得自己去探索。

2018年8月的一個夜晚,丁一山突然想到一個“鬼點子”:他在淘寶上購買漆藝材料時,試探著向賣家請教了關于犀皮漆的一些問題。沒想到賣家毫無“保密”意識,對他娓娓道出制作犀皮漆器的關鍵技術。從那一刻起,丁一山在內心把這位賣家當成了自己的師父。兩個月后,第一件犀皮漆器成品出爐。他把這個直徑五六個厘米的犀皮漆香筒發給了“師父”,得到了對方的認可,令他欣喜欲狂——為了這一天,他在犀皮漆藝的門外徘徊了將近兩年。

復盤補闕,完善技術打磨心性

完成一件犀皮漆器作品,不論大小、形制,至少要一年時間。

首先是制胎、披灰,對胎型精細打磨直至光滑平整;然后煉制大漆,對天然生漆進行曬、燒等精煉,激活生漆分子結構活性;再是設色,以天然礦物質顏料和植物色漿為色素,配成五彩色漆;之后是起紋,在胎體上髹飾各種圖紋、花草、紋飾;繼而是填漆,在髹飾的紋飾上,填嵌各種彩漆,使紋彩美麗豐富;最后是推光,待填漆干燥后細工滿磨,使紋飾優美華麗。

“其實之前的失敗,都跌倒在‘起紋’環節。”丁一山說,起紋俗稱“打捻”,就是用絲瓜絡蘸著調好的色漆,在胎體上起花堆高。完美的打捻,匠人必須手上有輕重,收放皆自如。在首件作品完成后,丁一山按照已經掌握的流程,用半年時間復盤試驗,尋找打捻失敗的原因,發現除了手上功夫不到位導致漆點張力不一,還有對溫度與濕度的把控不到位,“外面的漆層快速干燥了,里面的漆漿卻久久未干而腐爛,導致漆面起皺、開裂、垮塌。每次打磨時,磨去表面漆層,露出一個個洞眼,講真我的內心是絕望的。”那些丑陋而恐怖的漆洞,成為困擾丁一山的夢魘。在父母眼中,他是個充滿靈氣但內心浮躁、耐性不夠的孩子,現在更因飽受失敗打擊而煩躁。“每每這時,父親就告訴我,要像打磨漆器一樣打磨心性,讓自己安靜下來。”丁一山說,漆器加工的每一道工序都急不得,只能慢慢來,細細做,必須耐著性子去摸透漆的脾氣。而犀皮漆的打磨最攝人心魄,每一次打磨就是在毫厘之間,磨過頭了,迷離斑斕的紋理也許就沒有了,就成了廢品。最后的拋光要讓漆面像水面一樣平靜,不起任何波紋。在一遍遍的重復中,丁一山某日忽然發現自己已經好久未有煩躁的感覺,他真正享受到了制作犀皮漆器的樂趣。

做犀皮漆不僅費心力也費財力,從生漆到天然礦物顏料直至金粉,都價值不菲。盡管如此,丁志標還是為兒子找到了正確的路徑而欣慰。犀皮漆需要貼金體現層次感和高貴感,為了達到理想效果,丁一山在試驗期間用掉了將近兩公斤的純金粉,丁志標卻在所不惜。這位追求極致完美的匠人,在兒子獲得成功時卻頻頻耳提面命,“做犀皮漆器最忌諱執念于工,片面追求工藝的繁復,卻忽略了花紋是否流暢、器型是否端正、設色是否鮮活,所有這一切都需要審美支撐。”他常提醒兒子把閑暇時光用于學習書法和中國畫,領略點線面的結構,把這種藝術精髓移植到漆器的打捻工藝中,使犀皮漆的紋樣氣韻生動,行云流水,“天地有大美而不言,自然生動、無偽自美是犀皮漆紋理的最高境界,所以匠人的文化素養、審美修為至關重要,好的漆器首先要感動匠人自己。”為了做一款木胎犀皮耳杯(羽觴),父子倆去了多家博物館,研究歷代各款耳杯的器型、色彩和紋樣,力求表現高古的氣質。

專注活化,錨定文房漆器產業

這兩年來,丁一山的犀皮漆器愈做愈精,逐漸積累了人氣口碑,并從木、竹、瓷、銅等各種有胎漆器,轉向了脫胎漆器。這種漆器根據古琴裹布大漆工藝原理,把麻布和大漆黏附在已經定型的石膏體上,再行犀皮漆藝加以裝飾,等漆層干透后溶解石膏體,就是脫胎犀皮漆器。他還從小件向著大件挺進,先后制作了口徑達三四十厘米的葵口、菊紋瓷胎犀皮漆盤。而他制作的一系列文房犀皮漆器,因為器型古雅、紋色優雅,尤其受人歡迎。“大漆工藝不等同于漆藝,真正的漆藝是工藝與藝術的融合。”丁一山認真地說,民間大漆工藝往往失之于粗陋,犀皮漆因為色調繁多、花紋絢爛,稍不留神就會從高貴滑向鄙俗,因此必須不斷“修煉”個人審美。

“一直以為漆器屬于小眾消費,但是到福建走了一趟,發現市場需求很大,福建漆器產業規模蔚為壯觀。”近年來,丁志標父子也在密切關注漆器產業,尋找傳統漆藝與當下生活的契合點。而通過市場調研,丁一山也認識到殘酷的現實:隨著中華優秀傳統文化復興,材料天然無害、自帶高古氣息的犀皮漆器,正在受到高端消費群體追捧,成為方興未艾的文房新寵。但市場上產品魚龍混雜、良莠不齊,真正的犀皮漆藝傳承群體正在萎縮,這也堅定了他用真材實料、真才實藝創作精品的決心。丁志標則從產業化的角度不斷“開示”:“你做一個犀皮漆小葫蘆,做一個也是半年,做一千個也是半年,何不把它做成產業?產業始終是手藝安身立命的基礎!”

在丁一山看來,東陽有很好的漆器產業基礎,“東陽民間藝術多元,傳統工藝發達,涉及木、竹、錫、玉等材料,造型工藝精湛,能夠提供多樣化的胎體,這是其他地區無法比擬的。”各門手工藝之間互通有無、融會貫通,也是很大的優勢。他已經計劃開發剔紅漆器,把犀皮漆的調漆工藝與東陽木雕的雕刻技法融合,延伸傳統大漆工藝的產品鏈,借機傳承東陽木雕技藝。“我父親是東陽木雕技校1989屆畢業生,木雕是他的技藝之根,像斫琴就需要借鑒木雕的線條造型表現藝術,犀皮漆的打捻、剔紅的雕漆,都和木雕異曲同工。”他希望能再沉潛三年五載,技藝在左,學術在右,讓傳統大漆工藝以更迷離斑斕的面目走進人們生活。