很多人或許還不知曉,當年那些詩詞,大多數(shù)是唱詠而成的。“三百零五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《頌》之音。”中的305篇指的是《詩經(jīng)》,而“弦歌”指的就是琴歌。

琴歌是古琴音樂形式中的一種,是中國歷史上淵源最為久遠而又持續(xù)不斷的一種器樂形式,它有著三千年的歷史。最早期的琴歌是即興性的自彈自唱。古琴藝術體現(xiàn)為一種平置彈弦樂器的獨奏藝術形式,另外也包括唱彈兼顧的琴歌與琴簫合奏。

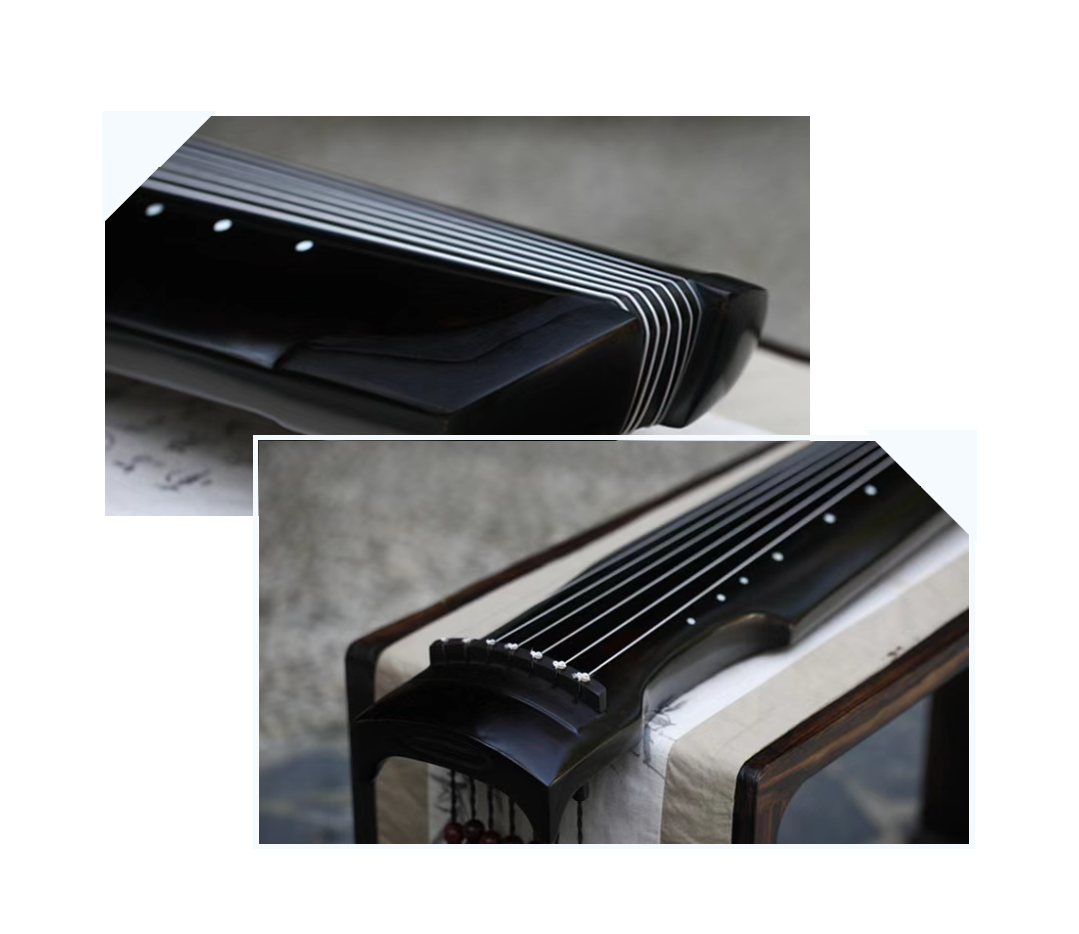

根據(jù)目前考古發(fā)掘的資料我們可以證實,古琴作為一件樂器,其形制最遲到漢代就已經(jīng)發(fā)展完備了。它的演奏藝術與風格經(jīng)過歷代琴人及文人的創(chuàng)造而不斷完善,一直延續(xù)至今。可以說古琴演奏是中國歷史上最古老、藝術水準最高,最具民族精神、審美情趣和傳統(tǒng)藝術特征的器樂演奏形式。

但由于古琴自古以來都是文人自我陶冶的一種雅好,很少在公眾場合演奏,所以現(xiàn)代人對它的了解十分有限。今天小編就帶領大家一起了解一下古琴的傳統(tǒng)演唱——琴歌吧。

古琴音樂中琴歌這一形式直到元代還是與獨奏的形式并存的。從明代中期起,才漸漸看到琴壇有一些排斥琴歌的議論。但是在現(xiàn)存的明代二十多種刊本譜集之中,有旁詞的琴曲仍然不少。到了清代,“士流”的彈琴家都崇尚虞山派,而虞山派是排斥演唱只講演奏的。于是那些繼承演唱的彈琴家,就被看作是“江湖”藝人了。

愛好民族音樂的人,對于戲曲、民歌有噴口、咬字、口形等要求是不陌生的,所以琴歌折字中在四呼開合上求真的要求也就很容易被他們所理解,這必然是一個悠久的民族傳統(tǒng)。但是對于要求四聲陰陽的透韻這一方面,對不熟悉字音平仄的人就可能有些陌生,而且會懷疑它是否用到了聲樂上的傳統(tǒng)。

可以肯定的是,不僅南北宮詞曲在曲詞中每字標出四聲的譜例可以說明度曲家在元明兩代是向來嚴格使用的。就是追溯到宋代、唐代也是有具體例證的。自從六朝沈約發(fā)現(xiàn)字音有四聲之后,唐人就把四聲的差別總結為演唱規(guī)格的要求之一。北宋琴家在“倚琴而歌”的時候,也是非常重視四聲的。

總的來說,琴歌作為古琴音樂形式之一,在演唱時使用“鄉(xiāng)談折字”之法是很悠久的傳統(tǒng)。琴歌也是中國傳統(tǒng)聲樂藝術的遺存,數(shù)千年來保持著與廣大人民的思想、語言、音調、情感的血肉聯(lián)系,擁有強大的生命力。它不僅從側面反映了古琴數(shù)千年來的發(fā)展歷程,更精準地記述和融入了中國人的生活。